Parece lógico pensar que cualquier grupo humano, reunido en torno a un objetivo común, agradece la existencia de alguien que coordine la actividad de todos y es muy posible que, junto al reparto de tareas, ésta sea la piedra angular de aquello a lo que solemos referirnos cuando hablamos de “organización”.

Parece lógico pensar que cualquier grupo humano, reunido en torno a un objetivo común, agradece la existencia de alguien que coordine la actividad de todos y es muy posible que, junto al reparto de tareas, ésta sea la piedra angular de aquello a lo que solemos referirnos cuando hablamos de “organización”.

Llevar a cabo la coordinación de una comunidad o de un equipo requiere de cierta perspectiva del conjunto para poder armonizar y orquestar las diferentes acciones que se estén desarrollando. Este es el motivo por el cual, la coordinación, exige de cierta subordinación de las partes, las cuales han de someter su actividad a su acción reguladora, ya que, de otro modo, no tendría utilidad ni sentido.

Es muy probable que esta característica, la de tener que subordinarse y plegarse en torno a una figura que actúa como eje vinculador o dinamizador, sea el determinante de que, en nuestra organizaciones, se asigne la función de coordinación a puestos de trabajo que conlleven jefatura sobre equipos y que comparta espacio con otras funciones como pueden serlo la de representación o la de control sobre el desempeño de las personas. Así pues, es fácil que, en el imaginario de las personas, se asocie rápidamente coordinación con mando y, en consecuencia, con la responsabilidad sobre el objetivo en torno al cual se reúne un equipo concreto.

En el caso de la coordinación, este fenómeno tiene sus claroscuros ya que simplifica enormemente el reparto de roles en los equipos de proyecto pero, por otro lado, hace que esa función suela recaer automáticamente sobre el directivo o mando intermedio en virtud de su cargo y no por su idoneidad, invisibilizando y desaprovechando, de paso, la oportunidad de aprovechar y reconocer la capacidad o talento para la coordinación que pueda tener otra persona con un rol estructuralmente inferior.

Debido a la visión holística que le da el hecho de centralizar la información sobre la actividad que se lleva a cabo para así poder organizar recursos y esfuerzos, es natural ampliar el rol de coordinación con el de representación del equipo de trabajo, así pues, en muchas ocasiones, cabe esperar que aquella persona que lleva a cabo un rol permanente de coordinación sea también la portavoz del equipo y el nexo de relación con su entorno.

En cambio, relacionar coordinación con el control sobre las personas suele ser una proyección de la función directiva tradicional, transformando lo que era la NECESIDAD de subordinarse para facilitar la orquestación de la actividad del conjunto, en una OBLIGACIÓN que permita fiscalizar la actividad de cada cual.

Cuando la creación de un equipo de trabajo es de arriba-abajo se espera que se estructure alrededor de un mando o bien de alguien de quien también se espera esta función de coordinación-representación-control.

Esta lógica invita a pensar que la presencia de una persona que asuma el rol de líder [epíteto con el que se suele designar a quien asume este paquete de funciones “pseudodirectivas”] es la fórmula idónea para el buen funcionamiento de un equipo y quizás haya algo de razón en ello, por aquello de ser una buena manera de descargar la responsabilidad sobre la espalda de alguien que ya se las compondrá para poner a trabajar al equipo y velar por el logro del objetivo.

Pero esta manera de proceder responde, en gran medida, a la creencia de que las personas necesitan de algo más que coordinación, que también necesitan de alguien que tire de ellas, las persiga y les recuerde sus obligaciones, una manera de pensar que oculta en sus pliegues los rastros de una desconfianza basal y demasiado extendida del ser humano.

Por el contrario, los modelos organizativos más avanzados se caracterizan por desarrollarse en culturas corporativas basadas en la confianza, un total empoderamiento de los equipos y la práctica ausencia de mecanismos de control sobre las personas.

Sabemos que el compromiso con un objetivo es directamente proporcional a cómo de propio lo sienta quien lo ha de perseguir y que la desconfianza estructural que, de manera bastante generalizada, existe sobre el propósito que mueve a las personas a desarrollar sus funciones, suele ser la gran responsable del infantilismo organizativo, la falta de propiedad y el bajo compromiso de algunos equipos con sus objetivos de trabajo.

Sabemos que el compromiso con un objetivo es directamente proporcional a cómo de propio lo sienta quien lo ha de perseguir y que la desconfianza estructural que, de manera bastante generalizada, existe sobre el propósito que mueve a las personas a desarrollar sus funciones, suele ser la gran responsable del infantilismo organizativo, la falta de propiedad y el bajo compromiso de algunos equipos con sus objetivos de trabajo.

De lo dicho, podría inferirse que cuando la iniciativa de trabajar en equipo surge desde la base [bottom–up], tal y como puede ser el caso de algunos formatos de trabajo colaborativo como las Comunidades de Práctica, la distribución de roles es más horizontal, el control sobre las persona desaparece por innecesario y el rol de coordinación no conlleva asumir un liderazgo que se halla repartido entre todos los miembros del equipo debido a la propiedad y consecuente compromiso que adquieren sobre el objetivo. Pero, curiosamente, no suele ser así.

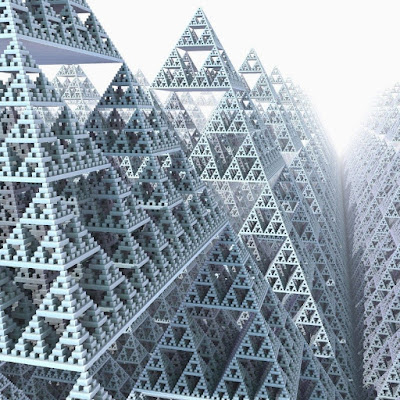

Las personas crean las culturas y la culturas transforman, a su vez, a las personas y puede que esta sea la razón por la que la estructura de esas comunidades o equipos de trabajo, suele tener una relación fractal con la de las organizaciones de las que emanan, es decir, siguen el mismo patrón a escala, concentrando la responsabilidad última sobre un individuo del cual se espera que tire del carro, motive y oriente al equipo hacia el tema.

Curiosamente, buscando alejarse de los clásicas estructuras verticales de las organizaciones a las que pertenecen, comunidades de trabajo colaborativo que emergen desde la base, replican la misma lógica piramidal que supuestamente rechazan, hasta el punto de que este es uno de los principales determinantes del deterioro de algunos programas de innovación basados en el trabajo colaborativo, el síndrome de burnout que con el tiempo desarrollan los moderadores de las comunidades debido al desequilibrio de responsabilidades y de compromisos en el seno del equipo de trabajo.

Por esta razón, no se debe dar por hecho de que un grupo de personas reunidas en torno a un objetivo van a escoger, de manera natural, un modelo de organización horizontal, de relación entre iguales, en el que cada cual asuma un rol sin que este exima a nadie, no tan sólo de su contribución, sino de su responsabilidad sobre el logro del objetivo. Lo más probable es que el grupo acabe “repitiendo” el modelo organizativo de la cultura de la que proviene y cada cual acabe preocupándose de su parcela, cediendo a una figura central la responsabilidad sobre el todo.

Para evitar que esto suceda y dar la oportunidad al equipo de trabajo o comunidad de contrarrestar la fractalidad organizativa, es conveniente abrir un espacio en el que se realice conjuntamente un análisis para determinar las características, condiciones y demandas que exige el logro del objetivo y escoger el modelo con el que desean relacionarse y colaborar.

Un Momento que denominamos “CERO” por hallarse en el origen de la formación del grupo, comunidad o equipo de trabajo, con el único objetivo de establecer una conversación orientada a unificar criterios, poner sobre la mesa las diferentes motivaciones, visualizar conjuntamente el camino a recorrer, dimensionar las capacidades del grupo y facilitar el que cada cual valore íntimamente su disponibilidad para contraer el nivel de compromiso que requiere el objetivo que se pretende conseguir.

—

• En la primera fotografía: fractalidad geométrica en tres dimensiones.